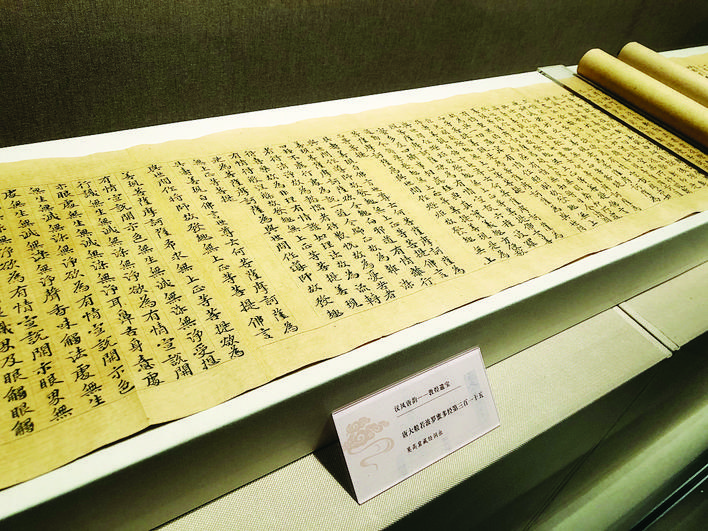

“大敦煌文化特展”开展以来,“人气”就特别高。其中,颇吸引观众的有来自莫高窟藏经洞的文书。莫高窟闻名于世,令人神往。观展中,有市民说即便去过莫高窟,也未能在其中看到的藏经洞文书。此次展览,18件藏经洞文书真迹就置身玻璃柜中,让人近距离品味经卷中的一字一句,一笔一画。

藏经洞是莫高窟17窟的俗称。公元11世纪初叶,由于时代更迭或战乱等尚未确知的原因,大量佛经、佛画、法器和其他宗教、社会文书等文物五万多件被秘藏于此窟,砌墙封门,且表层饰以壁画。“光绪二十六年(1900年),道士王圆箓在清理莫高窟第16窟时,偶然发现侧面有一个密室,尘封千年的文化艺术宝库随之重现世间。这是20世纪初轰动世界的我国考古学重大发现之一。”博物馆工作人员介绍,藏经洞为研究中国及中亚古代历史、地理、宗教、经济、政治、民族、语言、文学、艺术等提供了数量极其巨大、内容极为丰富的珍贵资料,具有极高的文物价值和文献研究价值,从而形成了一个以敦煌为研究对象的学术领域, 这就是后来人们通称的“敦煌学” 。而藏经洞是何时封闭的,其原因何在?众说纷纭,莫衷一是,迄今仍无定论,有待进一步挖掘旁证资料,解开藏经洞封闭之谜。

“敦煌市博物馆收藏的藏经洞文献主要以佛经为主,是研究中国佛教史的宝贵资料,同时也是中国书法发展进程最直接的历史见证。”讲解员介绍, 藏经洞文献包括了由晋、十六国,一直到北宋的5万多卷墨迹,对研究中国文字楷化时期的历史及其书法艺术,是最丰富、最系统的第一手资料。当时,佛教传入中国,与中国的文化艺术发生了紧密的关联,作为中国特有艺术形式的书法也概莫能外。敦煌文献的内容绝大部分都是佛经,印刷技术尚未发明的南北朝时期,传抄便成了流传的唯一手段。魏晋南北朝又是佛教兴盛的时代,宗教传播与信仰的需要,大大刺激了写经的事业,社会上也相应地产生了一些专门抄写佛经的人,这便是在敦煌文献中常见的经生、写经生。他们的书体也被称作写经体,蔚为大观。“抄经者大都是专业的经生,敦煌当时有固定的写经组织,官方写经组织是一个非常严密的职业写经组织,负责为当时当地的佛寺提供经卷,也为当时的官僚机构抄经,以满足佛教信仰者供养的需要,写经要求字迹清晰整洁,美观大方。”

“写经体”源于汉代的“简书体”,完成于唐代的楷体,是两晋以后抄写经卷的重要书体。它详尽地展现了中国文字隶变以后向楷书转化的全过程,对书法的发展起了重大的推动作用。启功先生生前曾对学生柴剑虹提到:“我练书法,得益于敦煌写经最多!”启先生认为,虽然好的碑拓基本上能保留原作的风貌(尤其是间架结构),但笔墨的枯润浓淡及运笔的细微连缀与笔锋却难以传真,敦煌遗书真迹完整地保留下来,能让人直窥古人笔法。“一听说展出有敦煌遗书墨迹,我就专程赶过来取经。虽然印刷品也能看到一些敦煌写经,但墨迹细节的真实到底得现场目睹才震撼。”书法爱好者周先生说。

此次展出的藏经洞文书,是来自北魏、唐代、宋代的经文。“看,北魏时期写经字体处于隶楷之间,字形较方,结构紧凑,稍有斜势。而楷书在进入唐代以来,呈现出一种高度成熟的特性,反映在敦煌民间书法中亦是如此。盛唐以来,审美观念开始发生变化,瘦硬、严劲的面貌开始逐渐转向肥满丰腴的轨道上来,所以这个时期风格宽泛而饱满……”书法爱好者黄先生说,敦煌写经风格多样,“平日看惯了各种书法比赛的省展、国展,再来看敦煌的古人墨迹,静穆安详,真是越看越有味道!”

☉本报记者 周杨宁 文/图