提起学人的风谊、操守,我们总会自然而然地怀念老一辈学人,因为在当下这样一个浮躁的学术环境中,老一辈学人的那种精神气质已经成为绝响,我们只能通过一些回忆性的文字,来感受这种已经稀缺了的精神资源,感受那一代学人的精神风采。最近读到历史学家孔祥吉先生的一篇文章,是对前辈学人林增平先生的回忆,文中讲述的两件关于林增平先生的“小事”,颇能体现林增平先生为人的操守及淡泊名利的精神境界,令人顿生敬慕之心。

近年来,我们经常读到这样的新闻:有一些老教授,借着带研究生的机会,利用手中的权力,在本是由研究生独立完成的论文或著作中强行署上自己的名字,作为研究生本人,因为涉及毕业等问题,也不敢反对,只能忍气吞声。与上面提到的那些不良教授相比,林增平的做法却正好相反,对于身边的年轻人,林增平先生总是极力提携,把许多时间和精力都用在了培养年轻学人的身上。孔祥吉先生谈到的一件事,就很具有代表性:1981年,孔祥吉先生从人大毕业后,开始参加《清代人物传稿》的编写工作,孔祥吉先生就是从那时开始与林增平先生认识的,因为林增平先生是这套书的编委之一。《清代人物传稿》下编的稿件,都是由全国各地的名家学者撰写的,每篇都有确定的署名,但全书封面主编的署名,按照最初的约定,是由五名编委轮流署名的,每卷署两个人的名字。这样一直出版了三卷,都是按照这个约定办的,没有任何人提出过不同意见,因为大家都认为这是无可争议的事。可是呢,1985年夏天,第四卷审稿结束时,需要确定第四卷封面主编的署名问题了,大家都认为按既定的方案办即可,但林增平先生却提出了不同的意见,他说:“过去的几卷,我们这些年长的编委,每人都署过一次名字。现在,我有一个提议,可否从第四卷开始,主编署名以老带新。署名不要忘了年轻人嘛。”这个方案提出来后,得到其他几位老编委的一致同意,都觉得应该为年轻人的成长创造条件。于是,第四卷的封面主编的署名,就变成了苑书义和潘振平;而孔祥吉和郭汉民则分别成为第五卷和第六卷的封面主编之一,这几个人都是年轻人,这件事,成了学术界以老带新的美谈,而林增平先生热心提携后人的精神,也被学界传为佳话。

众所周知,学问这种东西,不能掺杂任何功利色彩,一个功利心太重的人,是搞不出像样的学问来的。因为只有心无旁骛地潜心于学术事业的人,才能在学术上达到一种令人仰望的境界;而那些醉心于功名利禄的人,已经不是纯粹的学人了。林增平先生就是一个潜心于学术研究、把功名利禄看得很淡的学者。孔祥吉先生讲述的另一件事,就是极好的佐证:林增平先生长期致力于辛亥革命历史的研究,并取得了丰硕成果,成为研究辛亥革命历史的权威。后来,有关部门决定出版一部《辛亥革命史》,林增平先生便受邀担任了其中部分章节的撰写工作,而且,他还与另一位历史学家一起负责了这本书的统稿工作。在这本书第一卷出版前,有的编委提出,要将林增平先生署为第一主编,得到了与会者的一致同意,大家都觉得这是实至名归,没想到,林增平先生却坚决反对,坚决不同意将自己作为第一主编,极力要求将别人作为第一主编。事后,林增平先生曾与孔祥吉先生谈及这件事,他感慨道:“做学问切不可争名逐利。眼睛盯着名利二字,文章就不可能行之久远。”就这样,在林增平先生的一再坚持下,这本书出版时,将另一位学者署名为第一主编。林增平先生的这种淡泊名利、推贤让能的人格风范,感动了许多人,孔祥吉先生由此感叹道:“这件事很令我感动。林先生在名利面前退避三舍的故事甚多,早在史学界传为美谈。尽管其人已驾鹤西去二十多载,可是一提及此事,史学界无不敬佩林先生这种淡泊名利的崇高境界。”

相对于林增平先生巨大的学术贡献,以上的两则小故事,在林增平先生的学术生涯中只是两件“小事”,但一滴小小的露珠,却能折射出太阳的七彩光辉来。通过这些“小”事,却能看到林增平先生为人方面的“大”来,特别是在当下这样一个急功近利、喧嚣浮躁的学术环境中,这种人格之大就更加弥足珍贵,诚如孔祥吉先生所说的那样:“林增平先生一生谦虚谨慎,忠厚仁慈,将自己一生心血专注到教育事业上,培养了为数众多的史学英才……一提起林先生,没有一个不感念他学术之精深、人格之高尚的。”

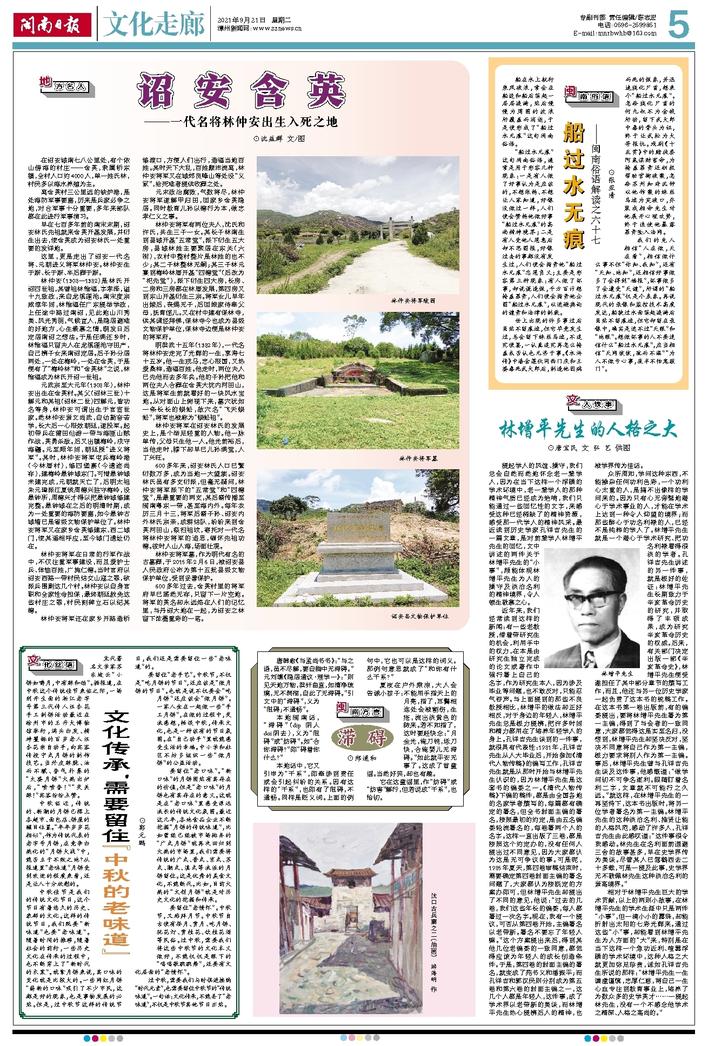

林增平先生