客家土楼,产生于迁徙大背景中。一代客家人不远千万里跋涉于斯,选址筑楼、聚族而家,或圆或方的建筑群落围起来的是家族的烟火气和温暖。

目前,南靖县境内拥有1.5万座土楼,土楼文物209座。2008年7月,田螺坑土楼群、河坑土楼群、怀远楼、和贵楼共20座土楼被列入《世界遗产名录》。这意味着,在南靖只有约0.13%的土楼进入“世遗”保护名录。

身处“世遗”之外,数以千计的非“世遗”土楼,如何得到更好地保护。近年来,南靖在引领规划的同时,积极引导社会资本对非“世遗”土楼进行开发利用,发展民宿经济,塑造全新土楼文化IP。如今,越来越多土楼民宿蓬勃而生,成为天南海北的游客深度了解土楼文化的一把钥匙,也让更多可能湮没在历史尘烟中的土楼“活得更好”。

老字辈

他,300岁

从无人问津到左右“逢源”

隆冬书洋,山峦披绿,碧波绕村。今年元旦,坐落在南靖石桥村的南院民宿老板郭彦斌接了好几通预约电话。“抱歉,元旦的房间全都订满了……”

身居山野并不显眼,为何越来越多游客寻访而来?这样的吸引力缘于这家民宿是由传统土楼改造而来。

2016年,“海归”民宿老板郭彦斌来南靖游玩,看到不少散落在深山的非“世遗”土楼因缺少庇佑正孤独凋敝,便决心把土楼改造成民宿,“让破败的土楼重新活过来。”

可挑来挑去,始终没找到适合改造的土楼“样板”。在第三次寻访中,他弯进了与永定县只有一山之隔的南靖县书洋镇石桥村。

石桥村并不大,在沟谷两岸山峦对峙的三团溪边,永安楼、昌楼、长篮楼、耀南楼、日月楼等土楼随波跌宕点缀,形成一处壮观的“土楼长廊”。

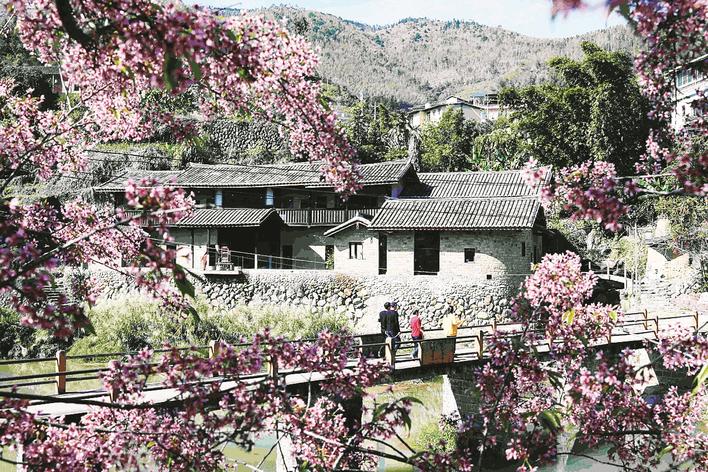

其中,振德楼、逢源楼、长源楼就坐落在秋光桥边的坡地上。这三栋土楼均建于清朝年间,经历近300年风雨烟尘已几近荒芜,却巍然不倒。楼前芳草菲菲,楼后青山叠翠,保留了小桥流水人家的田园景致。郭彦斌一拍大腿,“就它们了。”

2019年4月,逢源楼改造工程正式启动。院落建于1723年,它的前身是一间私塾,保留了学堂的典型院落格局,仿若凝固下了那个时代的小小断片。有别于一般土楼防御性的围合造型,逢源楼楼体格局更为开放,因山就势外形似扶手交椅,当地人称之为“交椅楼”。

接手时,逢源楼半幅前厅已坍塌,夯土墙多孔松动,墙中原以竹片、松枝而作的“墙筋”也暴露出来,一面墙体已内倾超过15度。踩在楼内的木质楼梯上,不仅吱吱响,还会轻微晃动。

修复这座在风雨飘摇中随时可能倾覆的土楼,并不是一件简单的事,每个细节、每种材料都需要建筑师的独具匠心。郭彦斌秉持修旧如旧的设计理念,以基本的加固和复原为主,尽量弱化设计的存在感。“逢源楼采用底层钢结构支撑的方法加固楼体。工程中,我们尽力修复原始土墙木料,如已经完全破损,就小心抽离出来,并在旧货市场挑选替换物料多次试验,保证破损墙体修旧如旧。”

但逢源楼已坍塌的部分如何修复?为了还原当时前厅本来的样貌,郭彦斌多方寻访多年前的老照片,并请村里熟悉土楼夯土技艺的老工匠,以最原始的土楼建造工艺重塑前厅的墙体。

在历时一年半整修后,总投资400万元的“逢源楼”焕然新生,接待天南海北的客人,曾经默默无闻的土楼变得左右“逢源”。南院民宿面积达400平方米,分为两层,总共有六间客房,每个房间都以南靖辖内镇村的名字命名,价位在500元—800元之间。院内空间虽不大,却修筑了亭台茶歇,禅静清池,小楼轩窗,构造上延续了旧建筑当年的生活序列,诗情画意也在古旧土木间晕染开来。 (下转第二版)