毛主席率领红军攻克漳州纪念馆素称“芝山红楼”,始建至今已有百年历史。92年前,毛泽东率师进入漳州城,便是在此度过了不平凡的20多个日夜,为中国革命写下了雄壮的篇章。

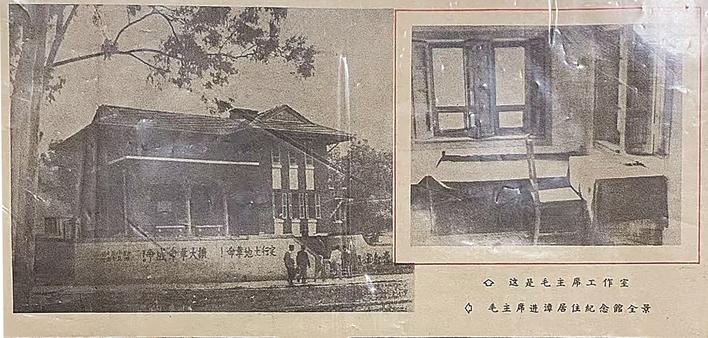

近日,漳州市政协文史员、漳州一中红色文化博物馆馆长、民间收藏爱好者林宪杉向记者展示了一份刊发于1967年4月21日的《漳州报》。通过报纸,记者可以清晰地发现,“芝山红楼”的曾用名为“毛主席居住纪念馆”。随着与林宪杉的交谈,记者关于“芝山红楼”历史的了解,日渐清晰。

“当时为了确认‘芝山红楼’的身份,可谓好事多磨。”林宪杉介绍,1955年,龙溪专员公署为找寻当年红军进漳旧址,搜集漳州革命史料,特别成立龙溪地区革命史料办公室。然而,由于当年亲身经历红军进漳并晓得来龙去脉的本土革命先贤都已壮烈牺牲,而诸如罗明、邓子恢等人又远在他方,给寻找、确认“红楼”旧址带来种种不便。

直到1956年5月,革命史料办公室工作人员在广州走访漳州战役的亲历者罗明时了解到,毛泽东当年进漳后住在一教会学校的校长楼,回漳后,工作人员向当年的寻源中学(当时已变更为农校)的校方交涉,却被校方否认。

1956年12月,邓子恢(时任副总理)来漳参观“芝山红楼”,亲自指认并强调农校小洋楼就是当年毛主席居住过的教会校长楼。同时他指出,罗明、蔡协民、曾志也住过该楼。自此,“芝山红楼”的身份才得以证明。

1957年5月,为了弘扬党的优良传统和红军的革命精神,教育年轻一代,龙溪地委将毛主席居住过的“芝山红楼”辟为“闽南革命纪念馆”,并加以整理布展,对外开放。

至1962年,“闽南革命纪念馆”更名为“毛主席居住纪念馆”;1967年,“芝山红楼”再次更名为“毛主席率领红军攻克漳州纪念馆”后,一直沿用至今。

在林宪杉看来,“芝山红楼”真正的意义,便在于它富有革命纪念教育意义,它让一代又一代进馆参观的人懂得,幸福生活来之不易,继承发扬红军革命精神,是时代赋予后辈的重任,也是后辈对历史和先烈的最好致敬。

“老报纸是一份直观的史料、历史的见证,社会价值远远大于经济价值。”从事收藏30余年来,林宪杉收藏的旧书刊已达上万份。

“用报纸搭建一座时光隧道,让古人与今人对话,或许这就是作为收藏爱好者的使命和意义吧。”林宪杉表示,未来他将利用闲暇时间,以时间为脉络整理出报刊版的漳州历史,并通过展览的方式与漳州百姓见面。

⊙本报记者 许文彬 文/图