青春的号角,在西部的山谷回荡。梦想的种子,在乡村的沃土扎根。闽南师范大学2024届西部计划和乡村振兴计划志愿者,从“水仙花之乡”漳州出发,奔赴服务岗位,已有近半年时间。

这批“小水仙花”绽放在祖国大地,半年来有何收获?书写了怎样的故事?日前,记者进行了一番采访,让我们共同关注——

01

他也有了自己的“孩子们”

闽南师大教育与心理学院2024届基础心理学专业硕士毕业生万谋彪,被分配到了广西壮族自治区来宾市象州县马坪中学支教。

从学生变为教师,面对14个班近700名学生,万谋彪笑称,他也有了自己的“孩子们”。

“学生们天真烂漫、活泼可爱,他们会因为成功洋洋得意,也会因为失败垂头丧气;他们会因为得到一颗糖而开心很久,也会因为小小的失误而尴尬到脸红。”这些,都让万谋彪真正感受到孩子本真的模样。

作为一名老师,万谋彪始终相信良好的关系是教育的基础,心理老师更是如此。为此,他时常参与到孩子们的活动中去,了解他们的所思所想,体验他们的情感与生活。用万谋彪的话来说就是,上课时我们是师生,下课时我们就是朋友,亦师亦友,就是最美好的状态。

“用不长的时间做一件终生难忘的事。”毕业时,万谋彪用“值得”二字总结了研究生生活。他希望,在未来的岁月里,在面对困难和挑战时,依然能说出“值得”二字。

那里还需要更多人力物力的帮助

在学校准备报名、面试的时候,刘嘉禾内心还有各种疑虑和犹豫,真的要去祖国西部吗?那么远,真的做好准备了吗?……可真正到了要出发的那一天,她选择果断买票出发。

闽南师大外国语学院2024届日语专业本科毕业生刘嘉禾,服务地在新疆维吾尔自治区克州阿图什市第七中学。在此之前,志愿者需要进行一个月左右的培训。在培训的日子里,刘嘉禾不仅看到了新疆特有的人文环境和自然环境,也深感当地发展的局限,“不管是扶农支医还是支教,都还需要更多人力物力的帮助”。但刘嘉禾坚信,作为志愿者,定能尽己所能地为这里的孩子点亮知识的灯塔。

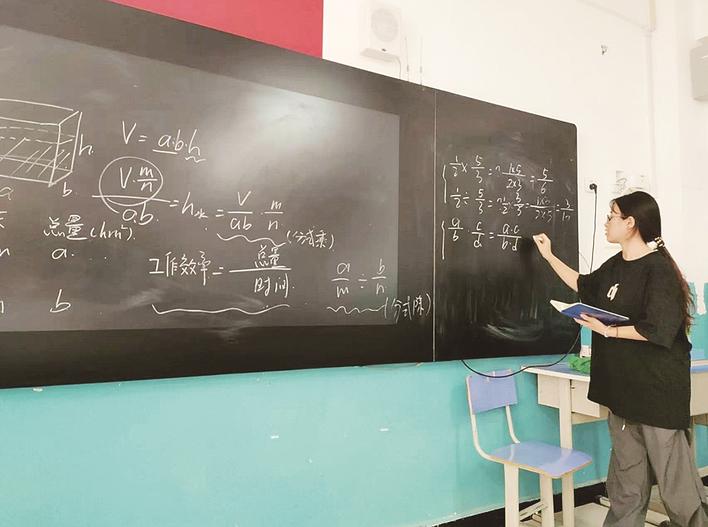

身为一名非师范生,给学生上课,成为一项巨大的挑战。在学校老师的帮助下,她克服恐惧、打磨课程,逐渐掌握基本的教学技巧和管理方法,逐渐建立起自己的教学风格和与学生的互动方式。“半年的基层教育工作,让我学会了以积极乐观的心态面对困难和挑战,也结识了许多志同道合的朋友,大家一同学习,共谋进步。”

03

爱学习也爱唠嗑的“小刘”

闽南师大化学化工与环境学院2024届科学教育(师范)专业本科毕业生刘红燕,去年成为新疆维吾尔自治区克州生态环境局阿合奇县分局的一名办事员。

为什么选择西部计划?“经过大城市快节奏的生活后,让我更加明确自己想要的是什么。”去年,看到辅导员发在群里的新疆西部计划补录通知后,刘红燕毫不犹豫地选择报名,经过层层筛选,最终入选新疆克州西部计划志愿者。

在单位,她是爱学习的“小刘”。平时刘红燕积极参加各项理论学习,通过集中学习与个人自学,提升个人能力。

在乡里,她是爱“聊天”的“小刘”。刘红燕积极投入当地各项志愿服务活动中,无论是“红领巾小课堂”社区服务、文化教育宣传,还是环保公益行动,都有她忙碌的身影。刘红燕说:“通过参加西部计划,我收获了进步,开阔了眼界,奉献了自我,也疗愈了自己。”

为近五百名学生提供心理课程

去年7月,闽南师大教育与心理学院2023届心理学专业本科毕业生姬乐颖,奔赴南平市延平区峡阳镇,在菁彩青少年服务中心峡阳工作站,开启了她的乡村振兴志愿工作。

六个月来,从理论走向实践,姬乐颖深知青少年心理健康工作任重而道远。在深入调研所在地中小学后,姬乐颖运用菁彩青少年服务中心峡阳工作站相关资源,梳理出一套适用于不同学段青少年的心理健康课程,搭建了“12355 为青春护航”课程库。

为了让更多孩子了解“12355”服务,姬乐颖积极参与到延平区“12355 为青春护航”系列活动当中,主动送课进校园,宣传“12355”青少年服务热线。6个月内,她累计为近500名学生提供心理健康相关课程,参与推动延平区中小学心理健康教育深化普及,为全区青少年心理健康保驾护航。

在送课进校园的过程中,姬乐颖逐渐体会到心理健康教育的重要意义,主动申请成为延平区“12355”青少年服务热线心理辅导志愿服务导师团队成员,为青少年提供心理辅导、危机干预等救助服务内容,帮助青少年舒缓和解决成长过程中的各类心理问题。

“教育是民族振兴和社会进步的基石。”姬乐颖表示,教育也是乡村振兴重要的一环。回首来时路,她慨叹,在乡村振兴工作中留下的每一个足印,都汇聚着汗水与希望。“未来,我将以更饱满的热情、更精湛的技术,持续守护青少年健康成长。”姬乐颖坚定地说。