⊙黄喜祖 文

黄辉全 供图

与宝岛台湾一衣带水的海峡西岸,有一处自明洪武以来,为历朝历代兵家据守的海疆要塞——铜山城,即如今的闽南漳州市东山县铜陵镇。在此古城,有一处文峰塔、两处书院、多处摩崖石刻,这些极具海岛特色的人文景观,据相关史载,是明朝嘉靖年间,时任福建布政司右参政的蔡潮所为。

蔡潮(1467~1549),字巨源,号霞山,浙江省台州市(今临海市)人。明弘治十八年(1505年)进士,授翰林院庶吉士,迁兵科给事中;正德六年(1511年),任湖广按察佥事,提督学政;十年,任贵州右参议;嘉靖初年(1522~1527),蔡潮时任福建右参政。在此期间,蔡潮曾经被明朝廷任命巡视福建沿海一带,主要履行“巡视福建海道,筹措督运军粮,协力抗倭”军事布防等职责。

正是这次铜山与诏安沿海一带的福建南方巡海,蔡潮与东山岛这一处海防要地,有了亲近且深刻的结缘;也由于蔡潮的亲力亲为,首开先河式地为东山岛开启了“文教”之发展,种植下了“文气”之种子,才使得当时的东山岛这一文元还相对较为蒙昧之海岛,逐渐逆转了兵营这种“武夫聚居地”之“厉气”,开启了“文运”之幸事。

这其中,正德十六年已设立的崇文书院,与蔡潮创立的东壁书院及南溟书院,相映生辉;这几处书院,犹如铜山文元兴盛之基因,使东山的文气,由胚芽逐步地茁壮成长,并由此兴盛了起来。据载,南溟书院位于当今铜陵镇的岵嵝山顶,而东壁书院,原址在铜陵镇的风动石边上,民国稿本《东山县志》载有东山人描绘其图;现该区域为国家4A级风动石景区。

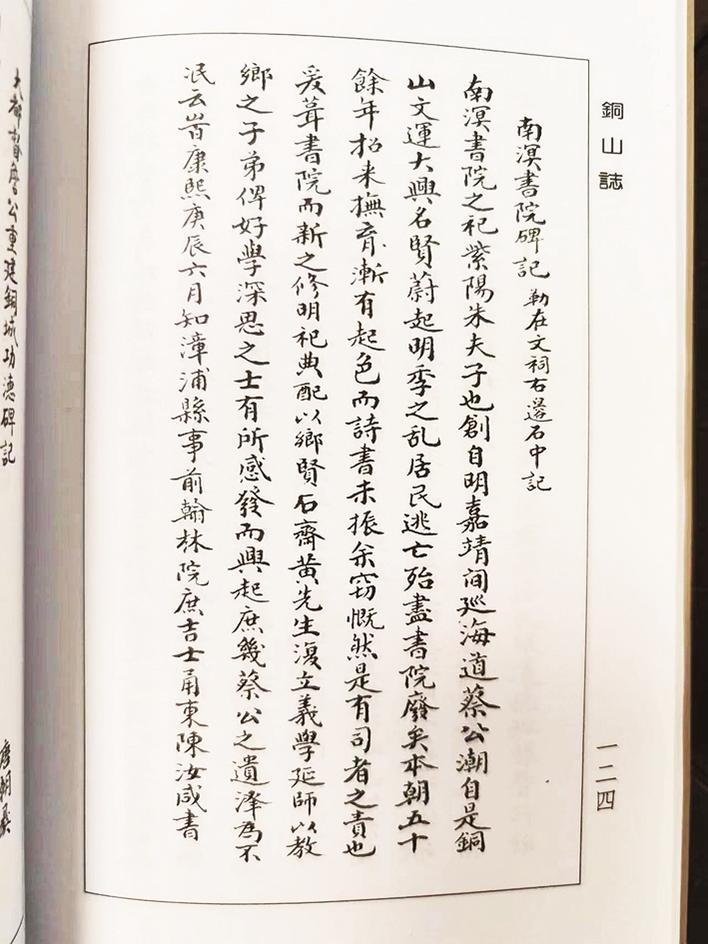

这两座书院的创办,倾注着蔡潮的一番考量与心血。它的兴起,可以说,在东山岛铜山古城,成为涵养海岛文化学子、兴盛海岛文化底蕴、彰显地域文化元素、培养军人子弟不可或缺的场所。之后,东壁书院几度兴废,至今仅剩遗址凭吊。但这两座书院的设立,对当时的铜山文化教育、文风蔚盛、文明兴起,形成规模之宏,可以说,贡献卓著。由此,曾有文人誉之曰:自书院开办之后,一时铜山科甲蝉联,儒贤蔚起,名震闽海,故有“海滨邹鲁”“东南之秀”之美誉。《铜山志》载:“南溟书院,以教乡之子弟习书礼焉,菁莪化行,人文蔚起。”自明嘉靖以后的120年间,铜山子弟进甲10人,登科22人,有贡生27人,庠生近500人。民国稿本《东山县志》·卷四“人物志”中的“文学”开篇记载:日月星辰之文,山川草木地之文。人生天地间,茹毛践土,焉可不学无文哉。然文必根诸学,学始发为文。东山文学自游天庭(嘉靖二十九年进士)、黄镆(嘉靖三十五年进士)、唐文灿(隆庆二年进士)倡先声,继黄道周、陈瑸、陈士奇而接踵。由是,东山人文蔚起,学术昌明,是皆吐辞为经,举足为法着,岂天之未丧斯文!

清康熙三年(1664年),南溟书院因迁界而废弃。铜山复界后翌年,铜山进士唐朝彝倡议重建并设义学,再度热起铜山文教之风。康熙三十九年(1700年),漳浦知县陈汝咸(其时,铜山为漳浦县辖制)为恢复发展铜山文化教育,培植人才,以“有司”之责,“爰葺书院而新之,修明祀典”,特配乡贤黄道周神位以祀,重附义学,延师以教乡之子弟。次年,陈汝咸自捐薪俸,带头倡建校舍,扩建书院,亲自撰写《南溟书院碑记》,使铜山因迁界而消亡的庠序文教,得以重新恢复元气,一脉文风得以延续。有文化人言,如果没有蔡潮的先行开张书院之先见之明,后人再续其文化之风,根基恐怕没有那么扎实与便捷。

正是蔡潮对文教兴盛的专心致志与亲力亲为,南溟书院以及东壁书院的创设,由此对开启铜山兴学之风,孕育文雅之士,促进文化知识的传扬与承接,搭建了一个平台,提供了一处场所,发挥了极为重要的作用。至清康熙年间,南溟书院虽然改为“义学”,后不久又停办。但在光绪七年(1881年)诏安知县雷其达(时东山属诏安管辖),又多方筹集钱款,重兴南溟书院。

蔡潮在铜山,不仅兴办这两处书院,还在创办地都镌刻有他的摩崖题书,分别在风动石之下磐石题写的“东壁星晖”摩崖,在岵嵝山即南溟书院旁题写的“与造物游”“学海文澜”以及在大伯公山上“意净心空”等摩崖石刻,无不彰显出蔡潮巡海之后,对铜山这处海疆一隅,寄予“文教兴盛”之厚望。

以奇、险、悬,号称“天下第一奇石”的风动石,如今依然巍然屹立于海疆一隅,题刻于这块重200多吨的巨石上的“东壁星晖”字体,为行草四个大字,字体圆润遒媚,端方浑厚。建于明洪武二十年(1387年)的铜山古城,据传与蔡潮还有一段极为有趣的掌故。在这座据守于海疆的古城,分别设置四处城门,东门称“晨曦”,西门曰“思美”,南门名“答阳”,北门叫“拱极”。此四城门,唯有北门以泥土堵塞之。明嘉靖五年,蔡潮巡海至铜山,对堵塞着的北门深感奇怪,于是命人将泥土移开;当泥土铲开之后,豁然呈现出一块石碑,其上镌刻着“遇潮即开”四个字,如此巧合,使人深感不解。铜山清朝举人马兆麟,撰写一诗以记此事:“海上孤城三面开,北门锁钥待谁来?天公似把灵缄秘,故遣迟生蔡外台。”

在如今的铜陵古镇,有一座面海的峭拔竣峰,称九仙山,也叫水寨大山,是明初江夏侯周德兴建铜山所后始设的铜山水寨,类似于当今的海军基地。此处水寨建成后,官兵们奉祀“九鲤湖仙公”于山顶石洞里,故名“九仙山”。因该处地势险要,是历代军事要地,郑成功曾先后在此屯兵,操练水师。故此处亦称“水寨大山”。

九仙山,山势挺拔,曲径迁徊,古榕如盖,盘根错节,登上高处,可以纵览铜陵古镇,是登高望远的一处胜地。在九仙山南麓石阶前面左侧巨石壁上,勒刻着“宦海恩波”四个大字。据考证,这是明嘉靖五年(1526年)福建右参政蔡潮巡视到此时留下的墨宝;此题刻,是蔡潮托言希冀,还是他言简意赅示意?史料未曾载述,有待考证。明嘉靖十五年(1536年)镇东卫升钦差总督吴文(字朝器)因防备倭寇入侵有功,铜山水寨官兵在巨石中间建立“惠政碑”以示纪念。巨石下面的一块石碑,是明万历年间东阁大学士林釬(谥文穆)登台探幽时题写的一首诗《游九仙岩》:“洞门六六锁烟霞,碧水丹山第一家;深夜寒泉流出月,晓天清露滴松花”。后人到此游览题咏的很多诗句,都和他的韵而写的。

水寨大山虽然是屯兵之处,但是却是历览前贤墨宝、学习古人文韵、览胜探幽的一处不可多得的风景名胜。

东门屿也称塔屿,面积近1平方公里,是一个近似“凹”字形的岛屿。在此小岛上的一处景观,也与蔡潮“沾亲带故”。

此小岛,就坐落于东山岛铜山古城东门外海面上,以其礁石奇异、洞泉甘醇、古迹众多而闻名于世,被列为福建省十大风景名胜区之一;与温州的江心屿、厦门的鼓浪屿、台湾的兰屿并称为中国四大名屿。沿着树木掩映且蜿蜒的石径小道拾级而上,登上塔屿海拔91米的主峰之上,便可以眺望文峰塔。塔为八角形密檐式实心建筑,共七层,由花岗岩砌成,是明嘉靖五年(1526年)由福建右参政蔡潮所建。塔高16.68米,座围28.6米,这座耸立于山丘之巅,突兀于海疆一隅,呈“金字塔”形状的宝塔,从塔座的第二层起,于八个面的石块上各镌刻着一幅浮雕;塔顶,由两个葫芦状石头垒叠成“宝葫芦”端顶。数百年来,虽然历经无数次台风和地震,但文峰塔依然屹立,基本保存完好,是行经这处海域渔船、商船的重要航标。因地处的地理位置的特殊性与特定性,从现在的4A级风动石景区隔海眺望,也可以看到文峰塔,因此为东山胜景之一,人们雅称为“东屿文峰”。

数百年来,文峰塔经历了无数次的强台风、地震的袭击,仍安然无恙,顽强地屹立在小岛之上。“突兀危峰耸,浮图砥东海;草庐微啸咏,石艇自玲珑。蜃飞百川外,龙腾万壑中;云雷过日夜,不变摩苍穹。”明神宗三十八年,御批名家进士、钦点上虞县(现隶属于浙江省绍兴市)知县的铜山人文三俊,所作《东屿文峰》诗,既描述了文峰塔的位置、景致,也显示出其历史作用与价值。文峰塔,因年代久远,宝塔基座某些石块部分松动,整座塔呈现倾斜。为更好地保护这处不可多得的古文物,2021年东山县经过慎重考虑,原地依原貌重修此塔。

岁月,是时光里不断翻阅的帧页;记忆,是流淌在历史长河的浪花。无论是置庠序,题石刻抑或建文峰塔,既彰显了蔡潮这位封建时代官员的不凡眼光,更昭示了他为民造福的政绩观。因而,人们不会忘记,那些为东山岛文运昌盛,做出卓著业绩的功勋者。